ピアノを学習する上で

4期【バロック、古典、ロマン、近現代】の曲を

バランスよく取り入れることは

とても大切です。

そのためには、意識して

テキストを選択しなければ

偏ってしまいがちです。

よく〝食べず嫌い〟ということを言いますが

ピアノの学習に於いても

弾いたことのない時代の曲は

好き嫌いの前に

興味を持つこともできません。

せっかくピアノを習うのなら

色々な時代の曲に触れ

それぞれの時代の演奏スタイルを

経験して欲しいと思っています。

ここで4期の、それぞれの特徴ついて

簡単にご説明しておきます。

◾️バロック期◾️

多声部音楽の時代。

メロディーと伴奏ではなく

いくつものメロディーで、曲が構成されている。

音楽家:バッハ、ヘンデルなど

◾️古典期◾️

メロディーと、和音が元になった伴奏。

客観的で形式重視。

音楽家:モーツァルト、ベートーヴェンなど。

◾️ロマン期◾️

感情や情景を自由に表現。

個性、独創性、各国の民族性が強調される。

音楽家:ショパン、リスト、シューベルトなど。

◾️近現代◾️

印象主義の音楽、長調・短調のない音楽

12音技法、内部奏法、電子音楽など

さまざまな無制約な表現。

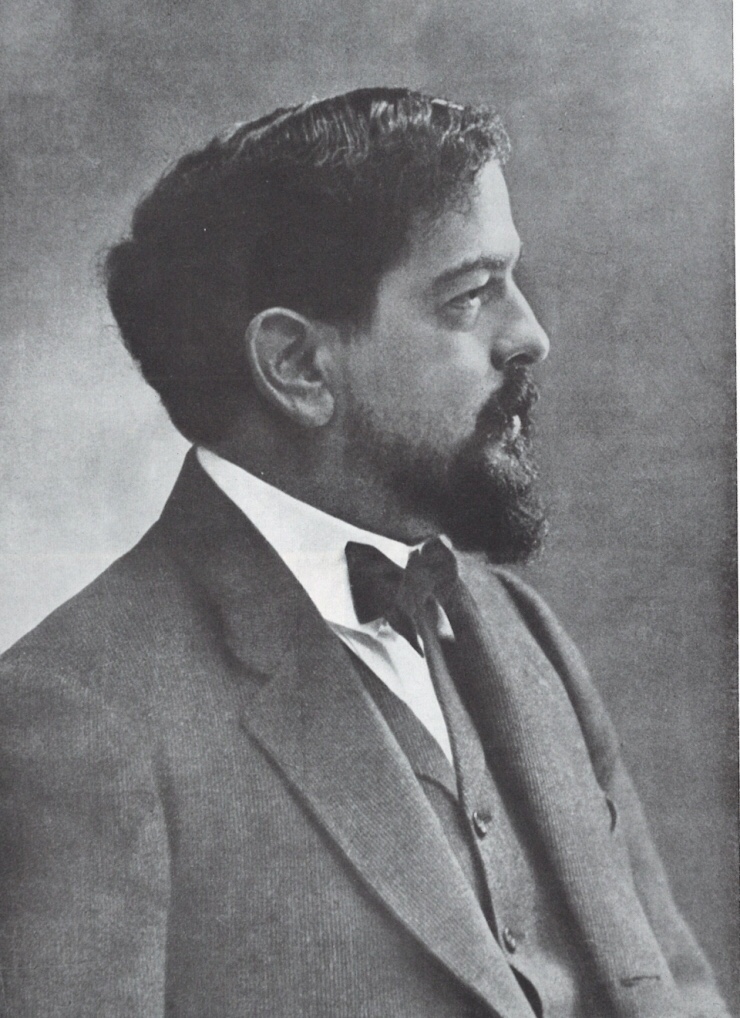

音楽家:ドビュッシー、サティなど。

ざっと並べただけでも、その特徴は全く異なり

4期、それぞれの学習をすることの大切さが

お分かり頂けると思います。

特に、初級のテキストには

古典期に偏ったものが、多いように感じますが

できるだけ早い時期に

バロック期に、触れさせたいと考えています。

バロック期の音楽は

左手で、メロディーを歌うことを、経験できます。

左右の手で、対話しながら作り上げていく音楽は

心を豊かにしてくれます。

ロマン期の音楽は、その自由さや

心の奥深く響く、美しいメロディーやハーモニーなどから

ピアノの音色の美しさに

改めて気づくことができる、と確信しています。

近現代の曲は、特に初級では

意識しなければ、経験する機会が少なくなります。

しかし、何の先入観もないこの時期にこそ

是非触れて欲しいものです。

様々な時代の音楽を学ぶことで

興味を失うことなく

ピアノの持つ、奥深い魅力に気付いて欲しい

そう考えています。